Geschichte

Anfänge

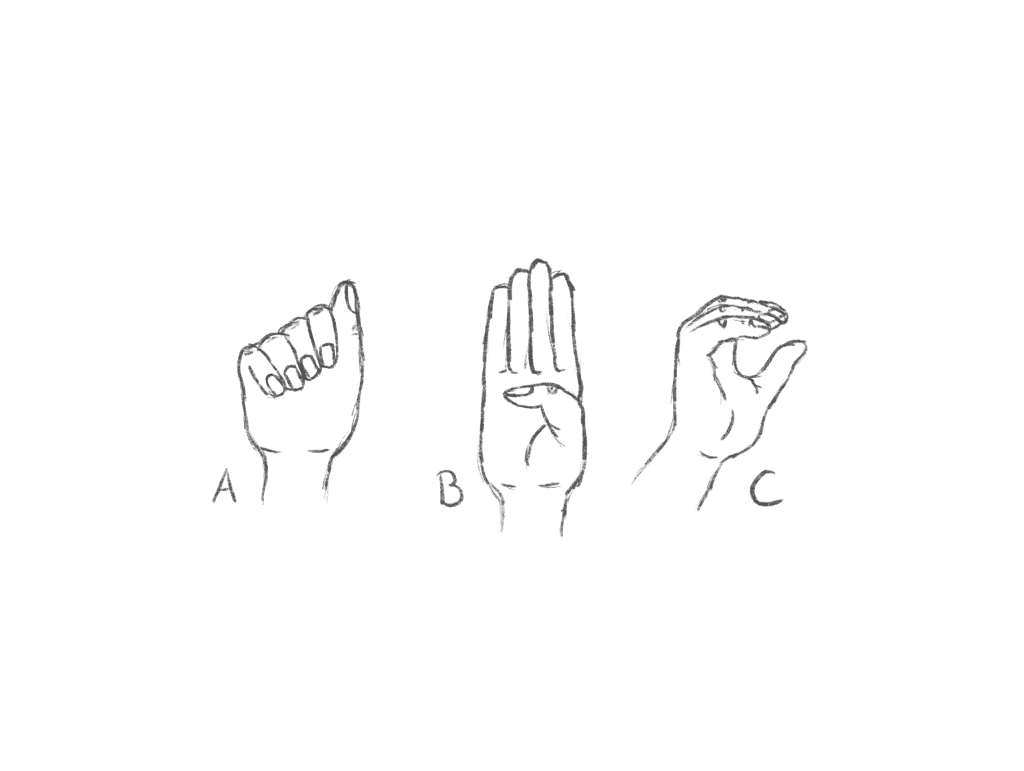

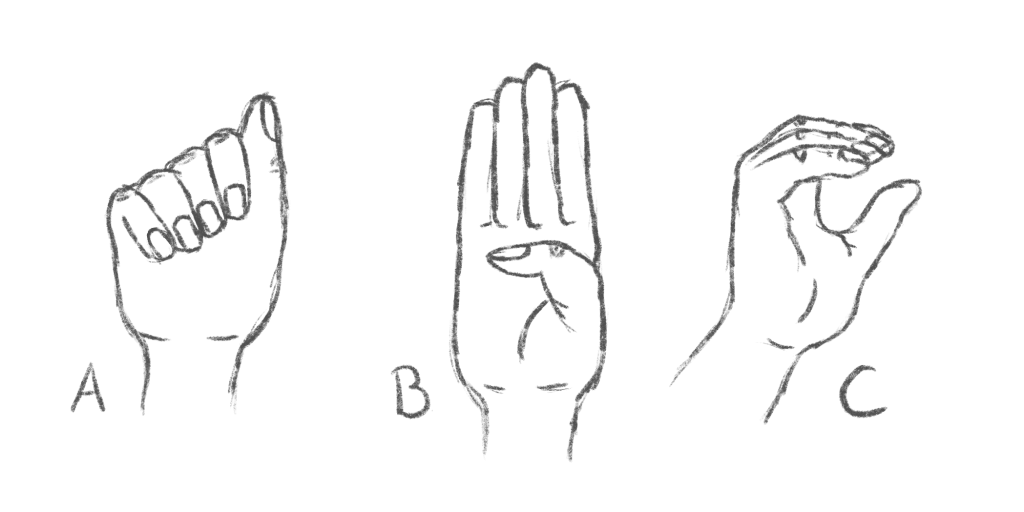

Man nimmt an, dass es schon immer eine sehr einfache Form der Gebärdensprache gegeben haben muss, vor allem dort wo sich gehörlose Menschen trafen. Diese einfachen Zeige-Gebärden, oder bildhaften Nachbildungen formten sich im Laufe der Zeit und es entwickelte sich eine strukturierte Abfolge, eine Grammatik.

Dadurch, dass die gehörlosen Menschen in kleinen Gruppen überall verstreut waren, entwickelten sich somit auch unabhängig voneinander unterschiedliche Gebärdensprachsysteme an verschiedenen Orten.

In einem spanischen Kloster unterrichtete der Mönch Pedro Ponce de León 1570 erstmals die gehörlosen Kinder der Adeligen mithilfe des Fingeralphabets. Seit wann das Fingeralphabet jedoch existiert, kann man nicht genau sagen, aber ab diesem Zeitpunkt verbreitete es sich um die ganze Welt.

In Paris gründete 1755 der Geistliche Abbé de l’Epée die erste öffentliche Gehörlosenschule, da er schon Mitte des 18. Jahrhunderts immer wieder beobachtete, wie sich die Gehörlosen in den Strassen mithilfe ihrer Hände unterhielten. Er erkannte recht schnell, dass diese Sprache das Fundament für die Erziehung gehörloser Kinder sein könnte.

Die erste staatliche Schule für Gehörlose in Deutschland wurde 1778 von Samuel Heinicke in Leipzig gegründet. Er betrachtete die Gebärden aber als untauglich, weshalb er nur die Lautsprache unterrichtete.

Später änderte sein Nachfolger Ernst-Adolf Eschke aber das Konzept, nachdem er auch die Gebärdensprache im Unterricht getestet hatte.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts versuchten die sogenannten „Oralisten“ die Gebärdensprache zu bekämpfen und immer häufiger wurden taube Kinder nur zum Sprechen erzogen.

Somit fürte der Beschluss 1880 beim Mailänder Kongress der Taubstummenlehrer dazu, dass die Gebärdensprache ab sofort im Unterricht verboten wurde und nur noch Sprechen erlaubt war.

Was sich in fast allen Schulen aller Länder durchsetzte.

Durch diesen Rückschlag wurde die Gebärdensprache sehr stark geprägt, da sie bis heute nicht mehr die gleiche Stellung wiedererlangt hat, die sie zuvor hatte.

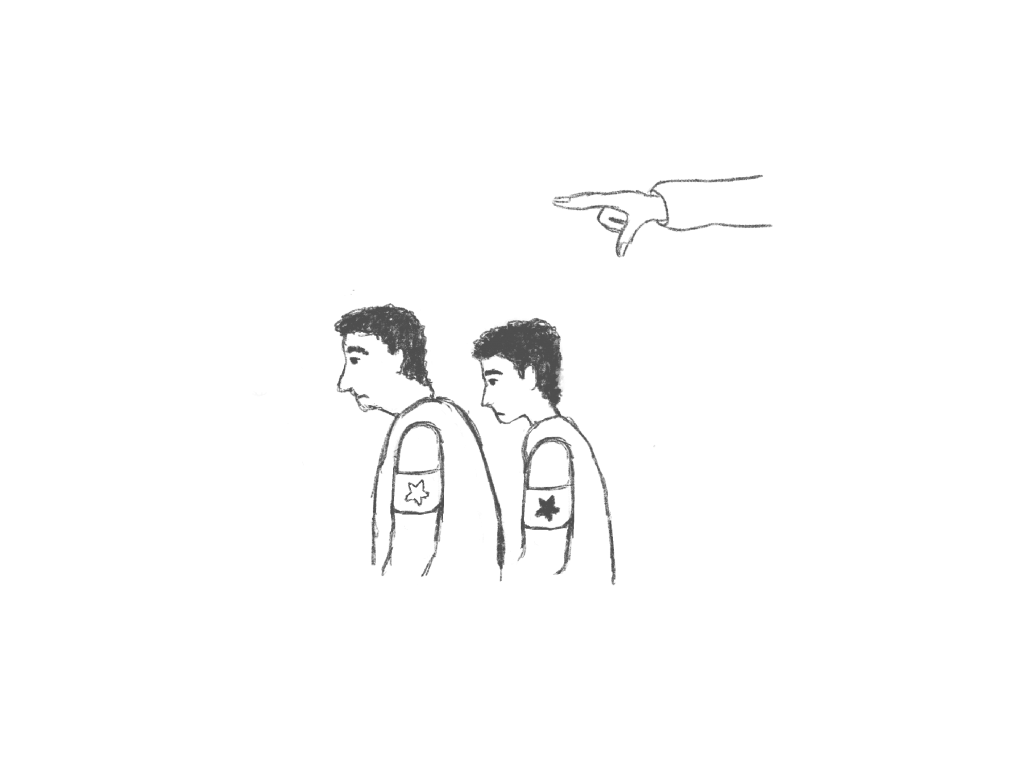

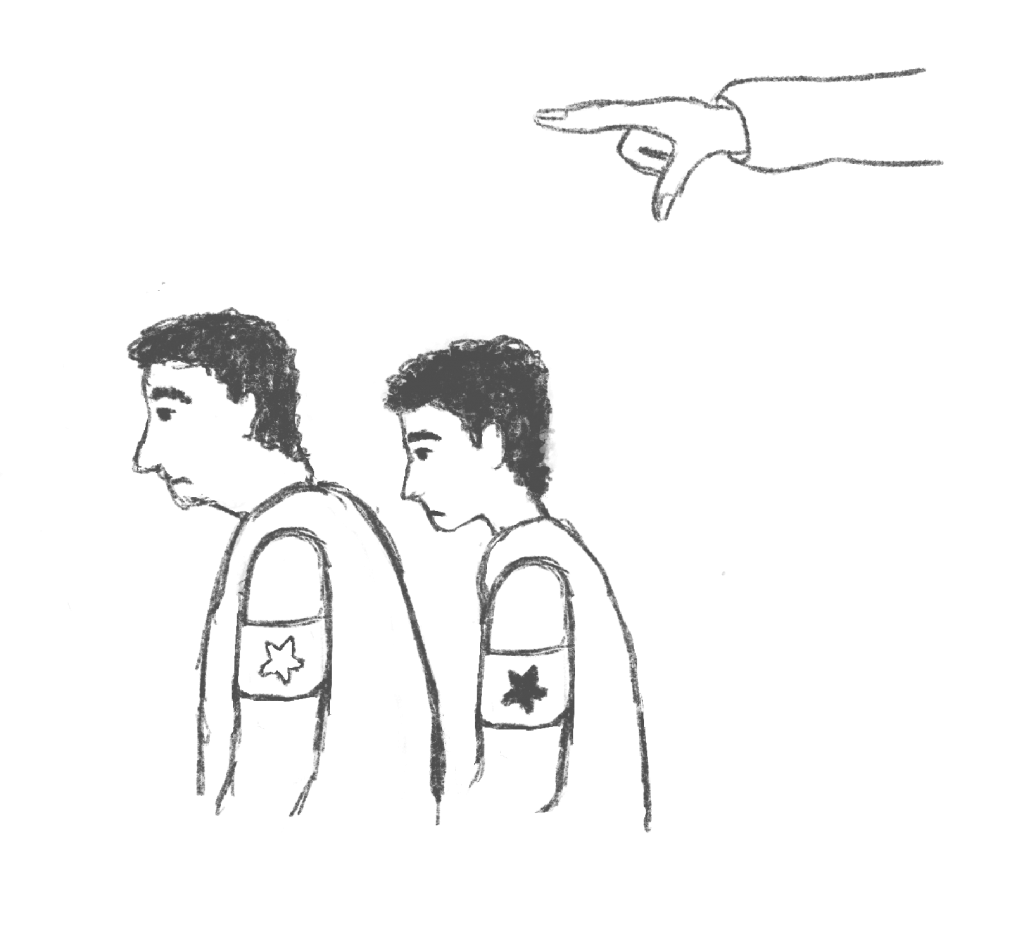

Während der 1930er/40er Jahre brach auch eine dunkle Zeit für die Gebärdensprache und die Gehörlosen an. Zum Einen wurde versucht Gehörlose zu „reparieren“, sie also zu Hörenden zu machen. Zum Anderen wurde durch Sterilisation dafür gesorgt, dass Gehörlose in Deutschland keine Kinder mehr bekommen konnten. Selbst noch nach dem Krieg mussten einige Gehörlose eine Armbinde als „Erkennungszeichen“ tragen.

Der Amerikaner William Stokoe untersuchte die Gebärden in den 1960er Jahren und bewies, dass die Amerikanische Gebärdensprache eine linguistisch vollwertige Sprache ist, also der Lautsprache in nichts nachstehe. Diese Erkenntnisse gelangten auch nach Deutschland.

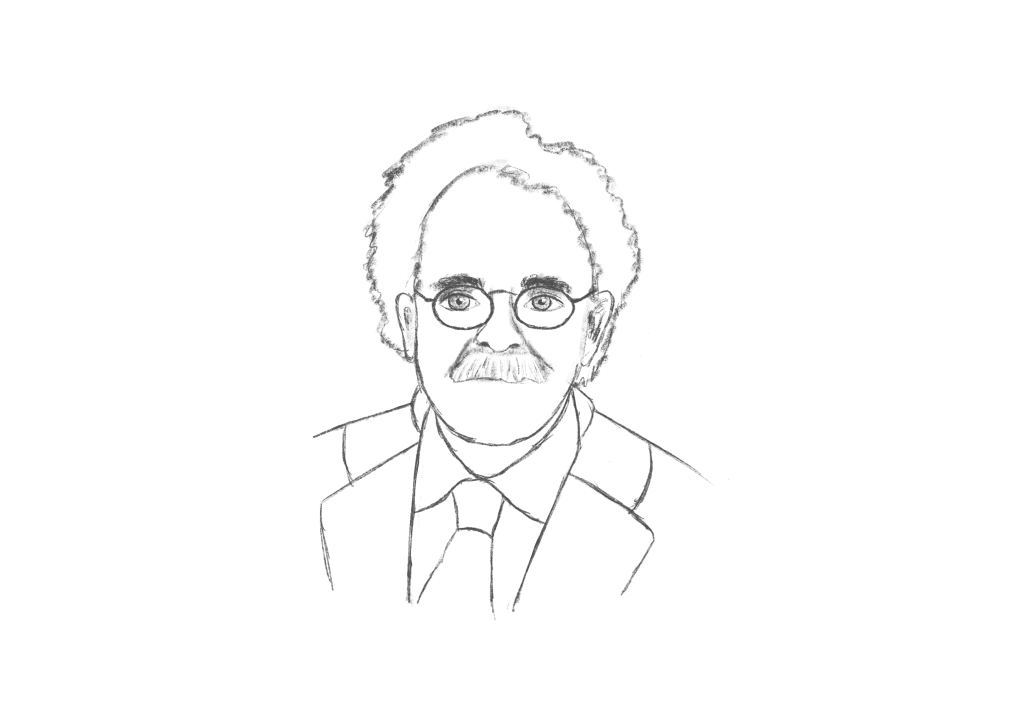

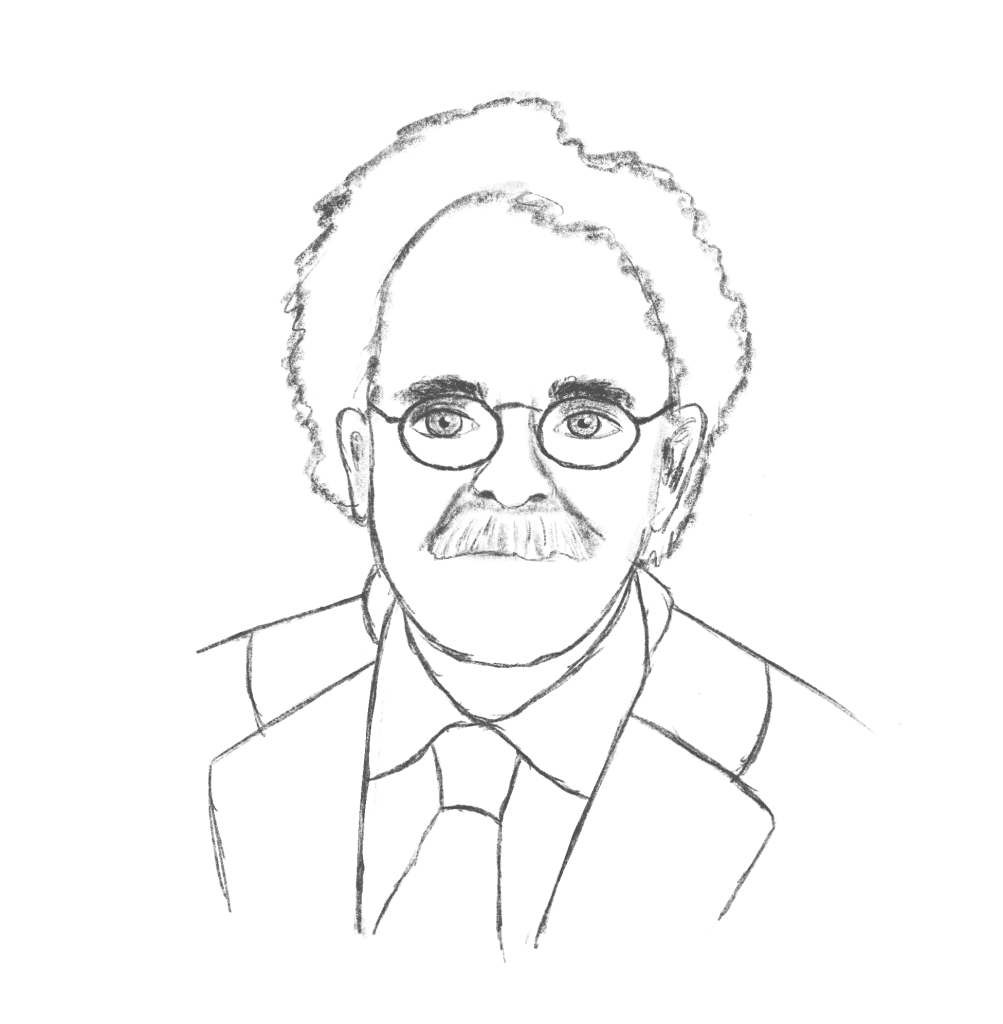

Der hörende Professor Siegmund Prillwitz untersuchte und beschrieb in Hamburg in den 1980er Jahren als erster die Deutsche Gebärdensprache (DGS) mit sprachwissenschaftlichen Methoden.

Dabei arbeitete er eng mit seinen „drei Musketieren“ - den Gehörlosen Heiko Zienert, Alexander von Meyenn und Wolfgang Schmidt - zusammen.

Seit dem begann man auch an Universitäten anderer europäischer Länder zu forschen, besonders in Grossbritannien und Schweden.

Unter der Leitung von Siegmund Prillwitz entstand um 1982 das Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser.

1985 fand der erste Gebärdensprachkongress in Deutschland statt. Dabei wurde die Gebärdensprache als vollwertig anerkannt, wodurch endlich das Selbstbewusstsein in den Kreisen der Gehörlosen wieder wuchs. Jedoch entstanden durch die erlangte Aufmerksamkeit auch heftige und kontroverse Diskussionen.

1990 werden die ersten Cochlea-Implantat-Hörprothesen verkauft, die bereits seit den 1970erJahren entwickelt wurden.

1998 erlangte die Deutsche Gebärdensprache erstmals politische Anerkennung in Deutschland in Hessen per Entschließungsantrag.

2002 erlangte die Deutsche Gebärdensprache endlich die rechtliche Anerkennung mit dem Behindertengleichstellungsgesetz.

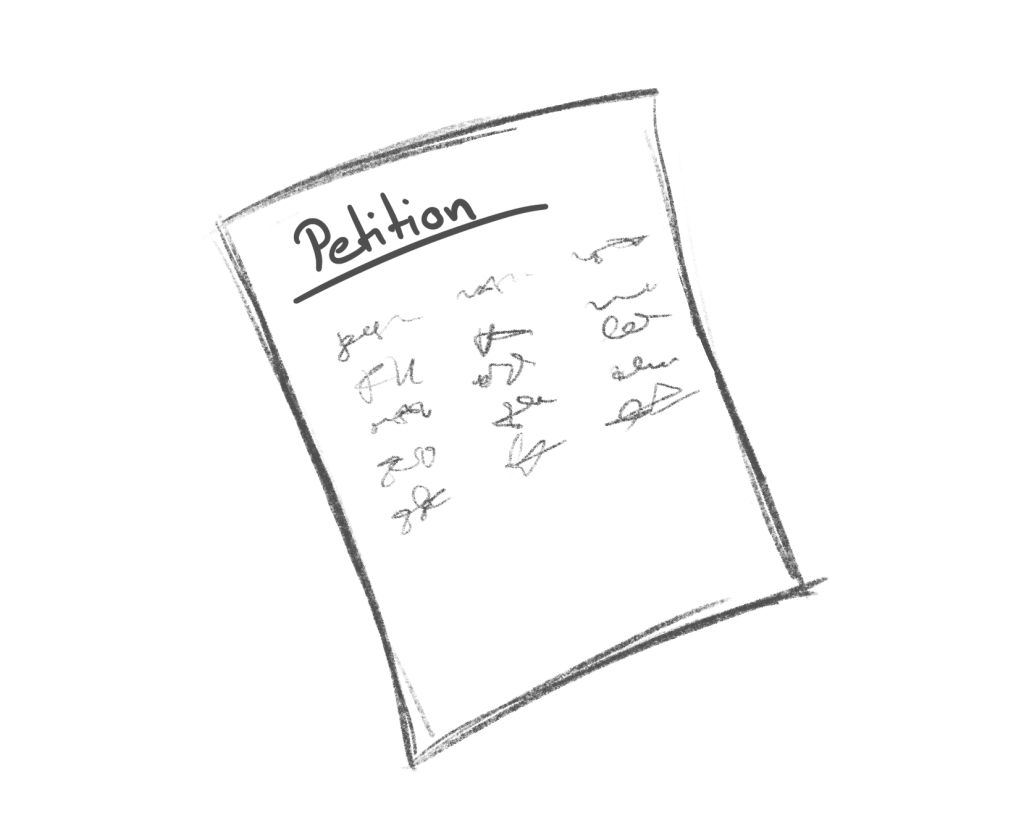

2010 wurde auf der Internationalen Konferenz zur Erziehung und Bildung Gehörloser (ICED) in Vancouver eine offizielle Entschuldigung veröffentlicht für die Resolution vom Mailänder Kongress 1880. Man gestand sich ein, dass die Entscheidungen, die damals getroffen wurden negative Auswirkung für gehörlose Menschen hatte, die bis in die heutige Zeit reichen.Heute wird die Deutsche Gebärdensprache zwar anerkannt, trotzdem ist noch keine vollständige Barrierefreiheit erreicht. Deshalb gibt es zahlreiche Petitionen, wie beispielsweise die Petition zur Anerkennung der deutsche Gebärdensprache als Amtssprache oder die Petition für das Recht auf Gebärdensprache im Bildungsbereich.

Zitate

Wolfgang Schmidt - einer der "drei Musketiere" der DGS

“Die Machtposition Gehörloser muss noch mehr gefestigt werden. Gebärdensprache muss in allen Landesverfassungen der Bundesländer verankert werden, und zwar als Minderheitensprache. Damit können wir sicherer in die Zukunft schauen. Ohne geht es nicht.”

Prof. Dr. Christian Rathmann - Gebärdensprachlinguist

“Der Wunsch ist, dass die Deutsche Gebärdensprache auf die Liste der Regional- oder Minderheitensprachen der Europäischen Charta aufgenommen wird. Dann gäbe es zumindest mehr Klarheit, dass die DGS im Bildungsbereich, in den Medien, vielleicht in der Politik und im kulturellen Bereich einen anderen Stellenwert bekommt. Diesbezüglich müssen wir noch viel mehr leisten.”

Wille Felix Zante - Schüler von DGS Professor Prillwitz

“Die Anerkennung der DGS muss weiter vorangetrieben werden, die Anerkennung impliziert alles. Erst wenn die Gesellschaft die Deutsche Gebärdensprache vollständig anerkennt, haben wir keine Barrieren mehr.“

Benedikt Sequeira Gerardo - Gründer und Inhaber von Yomma (Service und Schule für Gebärdensprache)

“Durch Corona wurde das noch mehr verstärkt, dass mehr für Barrierefreiheit getan werden muss. Da gibt es in den Medien deutlich mehr Angebote. Auch im Bereich Fernsehen kann man eine Entwicklung sehen. Darüber hinaus gibt es noch Bereiche, wo nicht viel passiert; zum Beispiel im kulturellen Bereich. Da könnte noch mehr geschehen, oder im Theater. Dort gibt es noch viel Potenzial für eine Steigerung der Angebote.“

Geschichte

Anfänge

Man nimmt an, dass es schon immer eine sehr einfache Form der Gebärdensprache gegeben haben muss, vor allem dort wo sich gehörlose Menschen trafen. Diese einfachen Zeige-Gebärden, oder bildhaften Nachbildungen formten sich im Laufe der Zeit und es entwickelte sich eine strukturierte Abfolge, eine Grammatik.

Dadurch, dass die gehörlosen Menschen in kleinen Gruppen überall verstreut waren, entwickelten sich somit auch unabhängig voneinander unterschiedliche Gebärdensprachsysteme an verschiedenen Orten.

In einem spanischen Kloster unterrichtete der Mönch Pedro Ponce de León 1570 erstmals die gehörlosen Kinder der Adeligen mithilfe des Fingeralphabets. Seit wann das Fingeralphabet jedoch existiert, kann man nicht genau sagen, aber ab diesem Zeitpunkt verbreitete es sich um die ganze Welt.

In Paris gründete 1755 der Geistliche Abbé de l’Epée die erste öffentliche Gehörlosenschule, da er schon Mitte des 18. Jahrhunderts immer wieder beobachtete, wie sich die Gehörlosen in den Strassen mithilfe ihrer Hände unterhielten. Er erkannte recht schnell, dass diese Sprache das Fundament für die Erziehung gehörloser Kinder sein könnte.

Die erste staatliche Schule für Gehörlose in Deutschland wurde 1778 von Samuel Heinicke in Leipzig gegründet. Er betrachtete die Gebärden aber als untauglich, weshalb er nur die Lautsprache unterrichtete.

Später änderte sein Nachfolger Ernst-Adolf Eschke aber das Konzept, nachdem er auch die Gebärdensprache im Unterricht getestet hatte.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts versuchten die sogenannten „Oralisten“ die Gebärdensprache zu bekämpfen und immer häufiger wurden taube Kinder nur zum Sprechen erzogen.

Somit fürte der Beschluss 1880 beim Mailänder Kongress der Taubstummenlehrer dazu, dass die Gebärdensprache ab sofort im Unterricht verboten wurde und nur noch Sprechen erlaubt war.

Was sich in fast allen Schulen aller Länder durchsetzte.

Durch diesen Rückschlag wurde die Gebärdensprache sehr stark geprägt, da sie bis heute nicht mehr die gleiche Stellung wiedererlangt hat, die sie zuvor hatte.

Während der 1930er/40er Jahre brach auch eine dunkle Zeit für die Gebärdensprache und die Gehörlosen an. Zum Einen wurde versucht Gehörlose zu „reparieren“, sie also zu Hörenden zu machen. Zum Anderen wurde durch Sterilisation dafür gesorgt, dass Gehörlose in Deutschland keine Kinder mehr bekommen konnten. Selbst noch nach dem Krieg mussten einige Gehörlose eine Armbinde als „Erkennungszeichen“ tragen.

Der Amerikaner William Stokoe untersuchte die Gebärden in den 1960er Jahren und bewies, dass die Amerikanische Gebärdensprache eine linguistisch vollwertige Sprache ist, also der Lautsprache in nichts nachstehe. Diese Erkenntnisse gelangten auch nach Deutschland.

Der hörende Professor Siegmund Prillwitz untersuchte und beschrieb in Hamburg in den 1980er Jahren als erster die Deutsche Gebärdensprache (DGS) mit sprachwissenschaftlichen Methoden.

Dabei arbeitete er eng mit seinen „drei Musketieren“ - den Gehörlosen Heiko Zienert, Alexander von Meyenn und Wolfgang Schmidt - zusammen.

Seit dem begann man auch an Universitäten anderer europäischer Länder zu forschen, besonders in Grossbritannien und Schweden.

Unter der Leitung von Siegmund Prillwitz entstand um 1982 das Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser.

1985 fand der erste Gebärdensprachkongress in Deutschland statt. Dabei wurde die Gebärdensprache als vollwertig anerkannt, wodurch endlich das Selbstbewusstsein in den Kreisen der Gehörlosen wieder wuchs. Jedoch entstanden durch die erlangte Aufmerksamkeit auch heftige und kontroverse Diskussionen.

1990 werden die ersten Cochlea-Implantat-Hörprothesen verkauft, die bereits seit den 1970erJahren entwickelt wurden.

1998 erlangte die Deutsche Gebärdensprache erstmals politische Anerkennung in Deutschland in Hessen per Entschließungsantrag.

2002 erlangte die Deutsche Gebärdensprache endlich die rechtliche Anerkennung mit dem Behindertengleichstellungsgesetz.

2010 wurde auf der Internationalen Konferenz zur Erziehung und Bildung Gehörloser (ICED) in Vancouver eine offizielle Entschuldigung veröffentlicht für die Resolution vom Mailänder Kongress 1880. Man gestand sich ein, dass die Entscheidungen, die damals getroffen wurden negative Auswirkung für gehörlose Menschen hatte, die bis in die heutige Zeit reichen.Heute wird die Deutsche Gebärdensprache zwar anerkannt, trotzdem ist noch keine vollständige Barrierefreiheit erreicht. Deshalb gibt es zahlreiche Petitionen, wie beispielsweise die Petition zur Anerkennung der deutsche Gebärdensprache als Amtssprache oder die Petition für das Recht auf Gebärdensprache im Bildungsbereich.

Zitate

Wolfgang Schmidt - einer der "drei Musketiere" der DGS

“Die Machtposition Gehörloser muss noch mehr gefestigt werden. Gebärdensprache muss in allen Landesverfassungen der Bundesländer verankert werden, und zwar als Minderheitensprache. Damit können wir sicherer in die Zukunft schauen. Ohne geht es nicht.”

Prof. Dr. Christian Rathmann - Gebärdensprachlinguist

“Der Wunsch ist, dass die Deutsche Gebärdensprache auf die Liste der Regional- oder Minderheitensprachen der Europäischen Charta aufgenommen wird. Dann gäbe es zumindest mehr Klarheit, dass die DGS im Bildungsbereich, in den Medien, vielleicht in der Politik und im kulturellen Bereich einen anderen Stellenwert bekommt. Diesbezüglich müssen wir noch viel mehr leisten.”

Wille Felix Zante - Schüler von DGS Professor Prillwitz

“Die Anerkennung der DGS muss weiter vorangetrieben werden, die Anerkennung impliziert alles. Erst wenn die Gesellschaft die Deutsche Gebärdensprache vollständig anerkennt, haben wir keine Barrieren mehr.“

Benedikt Sequeira Gerardo - Gründer und Inhaber von Yomma (Service und Schule für Gebärdensprache)

“Durch Corona wurde das noch mehr verstärkt, dass mehr für Barrierefreiheit getan werden muss. Da gibt es in den Medien deutlich mehr Angebote. Auch im Bereich Fernsehen kann man eine Entwicklung sehen. Darüber hinaus gibt es noch Bereiche, wo nicht viel passiert; zum Beispiel im kulturellen Bereich. Da könnte noch mehr geschehen, oder im Theater. Dort gibt es noch viel Potenzial für eine Steigerung der Angebote.“